お酒に強いか弱いかは、生まれつきの体質で決まります。体質によっては「飲んでも気持ちよくならない」「飲めないことはないけど飲まないほうがよい」なんてことも……。

この記事では、私たちの体の中の「酵素」の働きとお酒の強さ/弱さが決まる仕組みを解説します。

お酒を飲むと体の中で何が起こる?

お酒(アルコール)を飲むと、体の中ではアルコールが2つのステップで分解されます。まず、「アルコール→アセトアルデヒド」への分解と、「アセトアルデヒド→酢酸」への分解の二段階です。

口から体の中に入ったアルコールは、肝臓で「アセトアルデヒド」という物質に分解されます。このときに働くのが「ADH(アルコール脱水素酵素)」という酵素です。

次に、アセトアルデヒドは酢酸に分解されます。このときに働くのが「ALDH(アルデヒド脱水素酵素)」という酵素です。この酢酸は血液により全身に行き渡り、消費または蓄積され、最終的に水と二酸化炭素に分解されて体外へ排出されます。

このADHとALDHという2つの酵素がどれだけ強く働いているかによって、アルコールを分解する能力、つまりお酒に強いか弱いかが決まるわけです。これは遺伝的に決まっている体質で、訓練で強くなったり弱くなったりすることはありません。

「顔が真っ赤」「飲みすぎて気持ち悪い」の原因・アセトアルデヒド

お酒を飲んでふわふわと楽しい気持ちになったり、血行がよくなって顔がほんのり赤くなったりするのはアルコールの影響ですが、顔が真っ赤になったり吐き気や頭痛を催したり、悪酔いしてしまうのはアセトアルデヒドという有害物質が原因です。

お酒を飲みすぎて気持ちが悪くなるのは、ADHによりアルコールをアセトアルデヒドまでは分解できたものの、ALDHによる分解が間に合わずアセトアルデヒドが溜まってしまっているからなんですね。この溜まったアセトアルデヒドが翌日まで残ってしまうと二日酔いの原因になります。

つまり、気持ち悪くならずにどれだけ楽しくお酒が飲めるかは、ALDHによるアセトアルデヒドの分解能力にかかっているわけです。

日本人の4割はALDHの働きが弱い=お酒に弱い

ADHの中のADH1Bという酵素は、人によって働きが強い/普通/弱いの3タイプがあります。ADH1Bが強い人は飲んだアルコールがすぐに分解されるので、酔いを感じにくいといえます。

ただし、ADH1Bが強ければお酒に強いかというとそうではなく、ALDHの働きが弱ければ、アルコールが分解されてできたアセトアルデヒドがどんどん溜まってしまいます。気持ちのいい酔いを感じずに、すぐに顔が真っ赤になり気持ち悪くなってしまうのです。

ALDHの中で主にアセトアルデヒドの分解を担っているのはALDH2という酵素です。ALDH2も人によって、アセトアルデヒドの分解能力が強い/弱い/分解できない(不活性)の3タイプがあります。日本人の4割がこのALDH2の働きが弱いか不活性だと言われています。

ALDH2の分解能力が高ければ、アセドアルデヒドがどんどん生成されてもどんどん分解できますが、低ければどんどん溜まっていってしまいます。ALDH2が不活性でも、他の酵素(ALDH1)が働くので無尽蔵に有害物質が溜まってしまうわけではないのですが、他の酵素は血中のアセトアルデヒド濃度が非常に高くならないと働き始めないため、ALDH2が不活性の人は極力お酒を飲まないほうがいいでしょう。

お酒の強さは体内の酵素のタイプで決まる

このようにお酒を飲んだときの反応は、遺伝によって決まる酵素の働き具合に大きく左右されます。酵素の中でも特に重要なADH1BとALDH2の働き具合の組み合わせによって、大まかに5つのタイプに分類してみました。

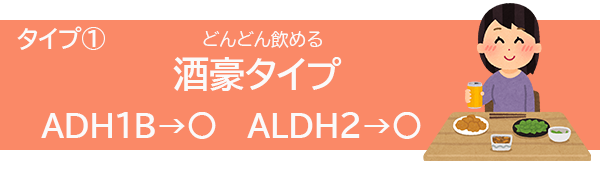

タイプ1:「ADH1BもALDH2も活発」どんどん飲める酒豪タイプ

ADH1BとALDH2、どちらの酵素も活発に働くタイプです。アルコールはスムーズに分解されてアセトアルデヒドになり、そのアセトアルデヒドもすぐに分解されます。酔いを感じにくく、不快な症状もあまりないのでたくさん飲むことができます。

ただし、どんどん飲めてしまうからこそ肝臓に負担がかかるため、飲み過ぎによる脂肪肝や肝硬変には注意が必要です。

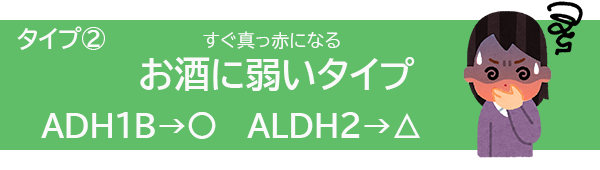

タイプ2:「ADH1Bは活発だがALDH2が弱い」すぐ真っ赤になるお酒に弱いタイプ

アルコールを分解するADH1Bは活発ですが、アセトアルデヒドを分解するALDH2の働きが弱いタイプです。日本人の4割がこのタイプだと言われています。飲酒するとアセトアルデヒドが体内に溜まりやすいため、少し飲んだだけで顔が赤くなったり、動悸や吐き気などの不快な症状が出やすかったりします。

「酔うと顔が赤くなるのは当たり前」だと思っていませんか? それは、アセトアルデヒドが十分に分解されていないサインです。もし気持ちのいい酔いを感じられずに不快な症状だけ出ているなら、他の人が感じているアルコールを飲むことのメリットをあまり享受できていないのかもしれません。

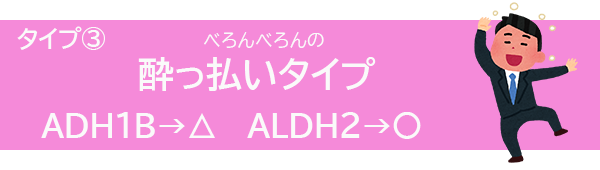

タイプ3:「ADH1Bは弱いがALDH2は活発」べろんべろんの酔っぱらいタイプ

アセトアルデヒドの分解能力は高いものの、何せアルコールを分解するスピードがゆっくりなので、なかなかアセトアルデヒドになりません。分解されずに血中にアルコールが長く留まるため、ふわふわとした楽しい気持ちを長く味わうことができますし、アセトアルデヒドはすぐ分解されるので二日酔いもあまり感じないでしょう。

ただし、血中にアルコールが長く留まるということは、それだけアルコール依存症や急性アルコール中毒のリスクも上がるので注意が必要です。

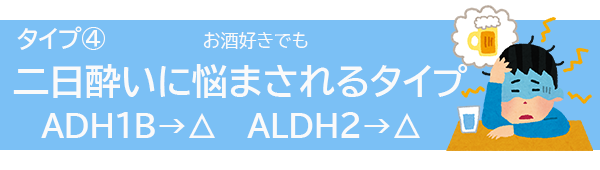

タイプ4:「ADH1BもALDH2も弱い」お酒好きでも二日酔いに悩まされるタイプ

ADH1B、ALDH2どちらの酵素も働きが弱いタイプです。ADH1Bの働きが弱くてなかなかアルコールがアセトアルデヒドにならないため、吐いたりはしないので一見お酒に強いと勘違いしてしまいがちです。

タイプ3と同様血中に長くアルコールが留まるため楽しい気持ちが長く続きますが、その分アルコール依存症や急性アルコール中毒のリスクは上がります。さらにアセトアルデヒドもなかなか分解されないため、二日酔いにも悩まされるでしょう。

タイプ5:「ALDH2が不活性」お酒を飲まないほうがいい下戸タイプ

ADH1Bの働き具合に関係なく、ALDH2が不活性の場合はアセトアルデヒドがほぼ分解できないので、ごく少量のアルコールでも顔が真っ赤になったり吐き気や頭痛が起こったりしやすくなります。

アセトアルデヒドには発がん性も疑われているので、お酒を飲むのは避けたほうがよいでしょう。

無理に飲む必要はない!自分のタイプを知ることが大切

もしあなたが、タイプ5の下戸タイプならば、お酒を飲むのは避けたほうがよいでしょう。アセトアルデヒドが長く体内に留まると、食道がんなどのリスクが高まるとも言われています。

タイプ2のお酒に弱いタイプなら、お酒を飲むメリットはあまりないので、無理にお酒を飲まなくてもいいのかもしれません。(もちろん、酔って気持ちよくなれなくても、お酒の味が好きだったり場の雰囲気が好きだったりする場合はメリットがありますね)

「飲んでいれば強くなる」という言葉を聞くことがありますが、これは間違いです。不快な症状に慣れることは多少あるかもしれませんが、酵素の働きは遺伝子によって決まるため、後天的に変えることはできません。無理に飲み続けることは、かえって体に負担をかけます。

自分の体質を知り、無理をしないことが大切です。自分のタイプを知る方法としては、薬局などで手に入るアルコールパッチテストや、医療機関で受けられる遺伝子検査などがあります。

まとめ

お酒の強さは、生まれつき決まっている酵素の働き具合によって異なります。

- ADH(アルコールを分解する酵素)

- ALDH(アセトアルデヒドを分解する酵素)

この2つの酵素の働きが、あなたのお酒のタイプを決めています。

もしあなたがお酒を飲めないタイプ、飲まないほうがいいタイプなら、無理に飲む必要はありません。「お酒を飲まない」という選択をした人たちが少しでも飲食の場を楽しめる社会になるよう、このサイト「SoberNetwork」ではノンアルコール、つまりアルコールの入っていない飲み物を楽しむ文化を発信していきます。