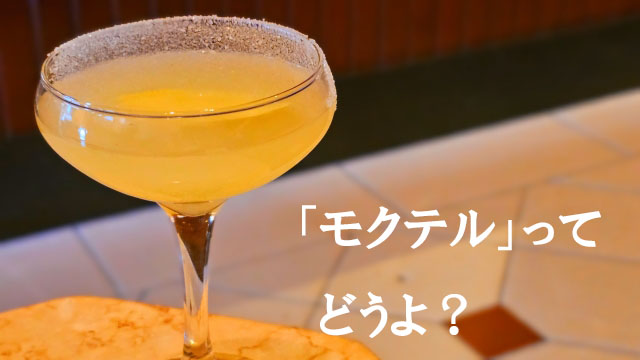

一般的に「カクテル」といえばアルコールの入った飲み物だ。アルコール抜きで作った、いわゆるノンアルコールカクテルのことを「モクテル」と呼ぶこともある。

「mock(真似る、模倣)」+「cocktail(カクテル)」でモクテル。つまりカクテルを模して作られた疑似カクテルという意味だ。アルコールが苦手な人や、この後運転をしなくてはいけない人でも、カクテルの風味や雰囲気を楽しむことができる。

(モクテルについての詳しい解説はこちらの記事に紹介されている)

この「mock」という単語、「真似る」「模倣」の他にも「まがい物」「似非」なんて意味もある。アルコールが飲めない者としてはカクテルではなくモクテルを飲むしかないわけだが、カクテルまがい、似非カクテルを飲まなくてはいけないとなると、なんともやるせない気分だ。

アルコールが入っておらず本来のカクテルとは違うのだから、と言われれば、まあその通りだと言うしかないが、「まがい物」「カクテルに似せた何か」を好んで飲みたい人もいないだろう。

カクテルの語源には諸説あるが、そのうちのひとつを紹介しよう。メキシコの酒場でバーテンダーが混合酒を作っているのを見たイギリス人が「それは何?」と聞いたところ、バーテンダーはドリンクを混ぜるための木の枝のことを聞かれたと勘違いした。皮を剥いた木の枝は雄鶏の尾に似ていたため、彼はその枝の愛称である「コーラ・デ・カジョ(雄鶏の尾の意)」と答えた。それを英訳して「tail of cock」→「cocktail」になったという説だ。

他にも、ニューオリンズの薬局で人気だった病人向けのラムベース卵酒のことをフランス人が「コクチュ」と呼んでおり、このコクチュが病人以外にも飲まれるようになったため、混ぜ物をした飲み物のことを「コクテール」→「カクテル」と呼ぶようになったという説もある。

どちらにしろ現在モクテルと呼ばれているものだっていろいろ混ぜたドリンクだし、枝のようなマドラーで混ぜているし、語源と照らし合わせれば立派なカクテルのはずだ。わざわざまがい物だなんて言わなくてもいいじゃないかとも思ってしまう。

とはいえ、アルコールが入っているのかどうかを明確に区別するため、カクテルとは別の名称が必要だというのもわかる。ならば「モクテル」以外の呼び方がないものだろうか。

いっそ、ちょっと長いがストレートに「ノンアルコールカクテル」でいいのではないか?

いや、「ノン」アルコールという名称も、アルコールが入っているのが本来の姿で、そう「じゃない方」という印象が拭えない。(「じゃない方」と言われてしまうと微妙な気持ちになるのは、テレビ番組などで周知のとおりである)

ひとつのヒントになりそうなのが、シラフLab.の提唱する「シラフドリンク」という概念だ。お酒を飲まない(飲めない)人の選択肢として、アルコールと対立するのではなく並び立つ存在と説明されている。「アルコール」と「じゃない方」というカテゴライズのしかたではなく、「酔いたいか」「シラフでいたいか」の二者択一でシラフでいることを選んだ人のためのドリンクということだ。

この定義でいくと、モクテルやノンアルコールカクテルはシラフドリンクの一種、ということになるだろう。シラフのためのカクテル、シラテル? なんだかイマイチピンとこない。よいものを思いついた人がいたらぜひ広めてほしい。

ちなみにシラフは英語でsober(ソバー)なのだが、日本ではどうしても蕎麦が思い浮かんでしまうためか、なかなか広まっていないように感じる。英語圏でなら「sober-tail」という名称もよいのではないか。日本語で「ソバテル」は……やはり微妙か。

もちろん固有の名称を冠するならば、現モクテル・ノンアルカクテルも「カクテルの真似」から脱却していかなくてはならない。「ノンアルコール・モヒート」「ノンアルコール・カシスオレンジ」「ノンアルコール・○○」のように、アルコール入りレシピのカクテルからアルコールを抜いて他のもので代用するものばかりでは、真似と言われても仕方ない気もする。

一方で「シンデレラ」や「サラトガクーラー」のように、元々ノンアルコールで作られたレシピもある。他にもアルコール抜きで楽しめるミックスドリンクのレシピは多く開発されている。

アルコールを他のもので代用して「それっぽく」するのではなく、独自の価値や楽しみ方を見出す必要があるだろう。逆に言えば、それさえあれば自然と「真似」などとは言われなくなるはずだ。